बदलते मौसमी तेवरों से उपजा संकट

बीते दिनों केरल में आयी लगातार मूसलाधार बारिश ने भीषण तबाही मचाई. बारिश ने सितम्बर में महाराष्ट्र, गुजरात, उ.प्र., बिहार, असम आदि कुछ दूसरे राज्यों में कहर बरपाया. नदियां खतरे के निशान को पार कर गयीं. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. हाई अलर्ट जारी हुआ. मुम्बई में लगातार तीसरे साल 3000 मिलीमीटर के पार बारिश का आंकड़ा पहुंच गया. केरल में अचानक आयी बाढ़ ने कोट्टायम और इड्डुक्की जिले में भारी तबाही मचाई.

दरअसल कोरोना की मार से अभी यह राज्य उबरा भी नहीं था कि भीषण बारिश के चलते आयी बाढ़ ने इस राज्य की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. हालात की भयावहता का पता इसी से चल जाता है कि बाढ़ से नदियां उफन कर खतरे के निशान को पार कर बहने लगी. बीते शनिवार को राज्य में चौबीस घंटे के अंदर पीरमादे में सबसे ज्यादा चौबीस से.मी, चेरूतोनि, पलक्कड़ी और पुंजार में चौदह-चौदह से.मी, घोडुपुझा में तेरह और सीताथोडि में बारह व कोच्चि में ग्यारह से.मी. बारिश हुई. कोट्टायम, इड्डुक्की, पथनमथिट्टा जिले के पहाड़ी इलाकों में 2018-2019 की विनाशकारी बाढ़ जैसे हालात बने. इड्डुक्की में दस बड़े पुल और लगभग इतने ही लकड़ी के पुल बह गये.

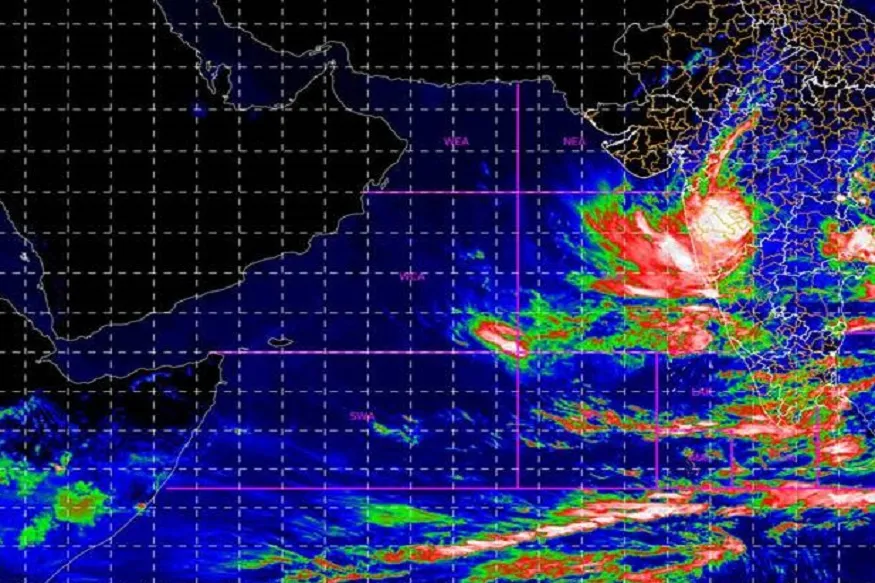

असल में केरल की इस बाढ़ को वैज्ञानिक बादल फटने की घटना से जोड़कर देख रहे हैं. कोचीन स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी इस बात की पुष्टि करता है कि इसके पीछे छोटे बादलों का फटना अहम वजह है. देखा जाये तो केरल के पश्चिमी घाट का ऊंचाई वाला पहाड़ी इलाका भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील है. फिर कोट्टायम जिले के पर्वतीय इलाके में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं. यदि मौसम विभाग की मानें तो एक छोटी-सी अवधि में 5 से 10 से.मी. बारिश होने के पीछे छोटे बादल फटने की घटना ही अहम है. इसमें अरब सागर में बनने वाले हवा के कम दबाव ने हालात को और बदतर बनाया.

जहां तक इस बारिश में मरने वालों का सवाल है, राज्य द्वारा दिये आंकड़ों के अनुसार अभी तक 36 लोगों की मौत हुई है. गैर सरकारी सूत्र सरकारी दावों से संतुष्ट नहीं हैं. लापता लोगों की संख्या अभी तक भी स्पष्ट नहीं है. हां अभी तक आठ महिलाओं समेत तकरीबन सौ से अधिक लोगों को बचा लिया गया है. कोट्टायम के कोट्टिकल इलाके में मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है. तिरुवल्ला में तो अब भी घर डूबे हुए हैं.

कुछ ऐसा ही नजारा सितम्बर महीने में देखने को मिला. अक्सर सितम्बर के आखिर में मानसून का प्रभाव कम हो जाया करता था और बारिश भी खत्म हो जाती थी. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और देश में सितम्बर के आखिर तक बारिश का प्रकोप जारी रहा . इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया. वैसे देश में बारिश के चलते आयी बाढ़ कोई नयी बात नहीं है. बाढ़ तो हमारे देश की स्थायी समस्या बन चुकी है. देश का तकरीबन बारह फीसदी हिस्सा बाढ़ से बेहद प्रभावित रहता है. इसमें कुल तेरह राज्य शामिल हैं.

यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हमारा देश तीन ओर से यथा पूर्व में बंगाल की खाडी़, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है. अक्सर मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में होने वाली बारिश का पानी भारत की नदियों के किनारे बसे राज्यों की बहुत बड़ी तादाद में बसी आबादी के लिए खतरा और विनाश का पर्याय बन जाता है. यही वह अहम कारण है, जिसके चलते यह समूचा इलाका बाढ़ को लेकर अति संवेदनशील है. जबकि राजस्थान जो सूखे के लिए जाना जाता है, वह भी इस बार भीषण बारिश के प्रकोप से अछूता नहीं रहा. यदि बाढ़ से होने वाले नुकसान की बात करें तो हर साल आने वाली बाढ़ से 13 अरब 40 करोड़ की राशि का नुकसान होता है.

यदि इस साल सितम्बर महीने में हुई भारी बारिश की बात करें तो इसका प्रमुख कारण मानसून का देरी से विदा होना, निम्न दबाव प्रणाली का जल्दी बनना और जलवायु परिवर्तन के चलते हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार होने वाली हलचलें हैं. इसका एक और कारण चक्रवाती तूफान 'गुलाब' और कम दबाव का क्षेत्र भी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता. मौसम विभाग की मानें तो इसका पहला कारण पैसिफिक प्रशांत सागर के ऊपर बना अलनीनो का असर, जिसने मानसून को दबाया, दूसरा ठीक उसी वक्त हिंद महासागर में मानसून के अनुकूल वातावरण बना, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र. इसके चलते ही लम्बे समय तक भारी बारिश हुई.

निष्कर्ष यह कि इस बार कड़ाके की सर्दी से देशवासियों को दो चार होना होगा. सच तो यह है कि इस साल मानसून के पूरी तरह फैलने में हुई देरी ने बीते 19 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया. यह भी कि मानसून की देरी से वापसी की स्थिति में नम हवा का दबाव लम्बे समय तक बना रहता है. यह स्थिति ही अधिक समय तक भारी बारिश का कारण बनती है.

ताजा खबरें

About The Author

भारतीय बस्ती, बस्ती और अयोध्या से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है. इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय बस्ती के संवाददाताओं द्वारा ज़मीनी स्तर पर की गई है

.jpg)

.jpg)

.jpg)